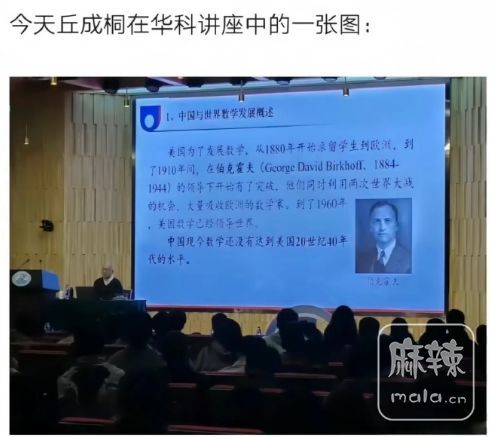

据凤凰网等媒体报道,著名数学家丘成桐近日做客华中科技大学,他在发表“中国数学的现状和将来”演讲时说,中国数学因循守旧,水平尚不及美国1940年代。

丘成桐说,中国要在科技上成为强国,就须掌握基础科学,而数学是物理学和一切工程理论的基础,但目前中国数学界并没有搞清楚中国数学水平在世界上处于什么位置。他说,任何一个强大的现代化国家,数学成就必须名列前茅,英国、法国、美国、俄罗斯、日本等国都有很高水平,中国数学还没有达到这个成就。

丘成桐直指,中国数学的水平尚不及美国上世纪40年代。他称,中国评估奖项和晋升大部分意见由国内同行决定,而重要学者年纪偏大,往往因循守旧。在此背景下,年轻学者会继续因循守旧,逐渐和世界前沿发展脱轨。

丘成桐还批评,中国引导学者做学问的方法太过注重物质奖励,没有照顾到学问本身的成就。年轻人不敢去做最前沿的学问,因为部分评委不懂这些前沿学问,也怀抱私心,他们恐怕前沿学问在中国流行以后,自己没有一席之地。

据公开资料介绍,丘成桐长期从事数学研究和教育,是世界首位获国际数学界最高荣誉菲尔兹奖的华人。他曾担任哈佛大学教授,从哈佛退休后受聘于清华大学担任讲席教授。

在相关评论区,网友展开激烈争论。有人直言丘成桐观点太片面,“像华罗庚、陈景润、杨乐、张广厚等等,都是世界排列前茅的顶级数学家,怎么就落后80年了?”“除了在国际奥数竞赛中领先以外,在日常生活中,中国人的计算能力都远超美国人。”也有人表示,中国人精通的是计算和解题,并不是真正意义上的数学,“很多人对数学的理解还停留在数学公式,但这门学科最前沿领域还是在应用。”

此外,还有观点反思,过于枯燥和单一的教学模式,让中国年轻一代逐渐失去了对数学的兴趣。学生在书本知识上投入了大量的时间和精力,这就导致绝大多数学生都要承受考试的巨大压力而忽视对数学本身的探索,功利性目的慢慢扼杀了学生对于数学的兴趣。因此,如何让学生享受纯粹学科兴趣,是数学教育应该认真思考和改进的方向。

针对此事引发的争议,《环球时报》前总编胡锡进在社交媒体发评称,丘成桐的看法其实指的是中国在数学界的影响创新能力,行业带头人和人才储备水平不及当时的美国,而不是说中国今天的数学计算能力和应用水平不如当时的美国。他的讲座主要是谈论学科基础理论研究的重要性,以及如何让年轻人踏实下来认真做学问,避免过多堕入各种头衔的追求。尽管不排除他的话可能脱离中国大学的实际,有片面性,但他这方面的建议并非毫无现实价值。

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。