夹门关杨氏后裔马澜的艺术简介

——本文来源于嘉元盛世艺术中心,由著名诗人、文艺评论家孙丽萍老师撰写,原名为

《【丹青报国——吴悦石师生作品展】马澜篇》,这里略有删减。

马澜,字澹雪,号宜堂、相鹤堂。 中国书法家协会会员、中国楹联学会会员、中国国家画院吴悦石工作室画家、北京当代中国书画研究会副会长、青岛写意中国画院副院长、书法院院长。 书画作品多次入选国家级重要展览,并被多家文博机构收藏。

马澜给我的印象首先是知性的,其次才是艺术家。 说她是知性的,因为她学富五车、精于书画之道,有做过多年的教师使然。而且她敏与思考,对天、地、人及寻常事务颇有真知灼见。她善于从生活中提炼养分以涵养精神,尤其对传统文化怀有发自内心的热爱和坚守,令人格外感动。不仅如此,她还怀有一颗悲悯之心,对天地万物生灵怀有敬畏之心。 当然,我最感兴趣的还是她的书法和绘画。 马澜是一个天分很高的艺术家,自幼随母亲习书,整日浸润书香翰墨,博古通今,学养颇深,诗词歌赋信手拈来,儒释道修养甚深,笔墨功夫更何其了得。加之后天的持续发轫,笔墨见长,笔力稳健中和,刚柔相济。 马澜钟爱魏碑,或许和她成长的环境有很大关系。内蒙古大草原的天高地阔,让她胸襟落拓,对天地怀有崇高的敬意。这与魏碑的雄健拙雅、气势磅礴有着某种天然的血脉联系和精神上的顺延传承,学书之初,她便对碑碣摩崖临写揣摩,回味把玩,以至于她笔下的线条或多或少地留存着魏晋的风骨和高士的气质。

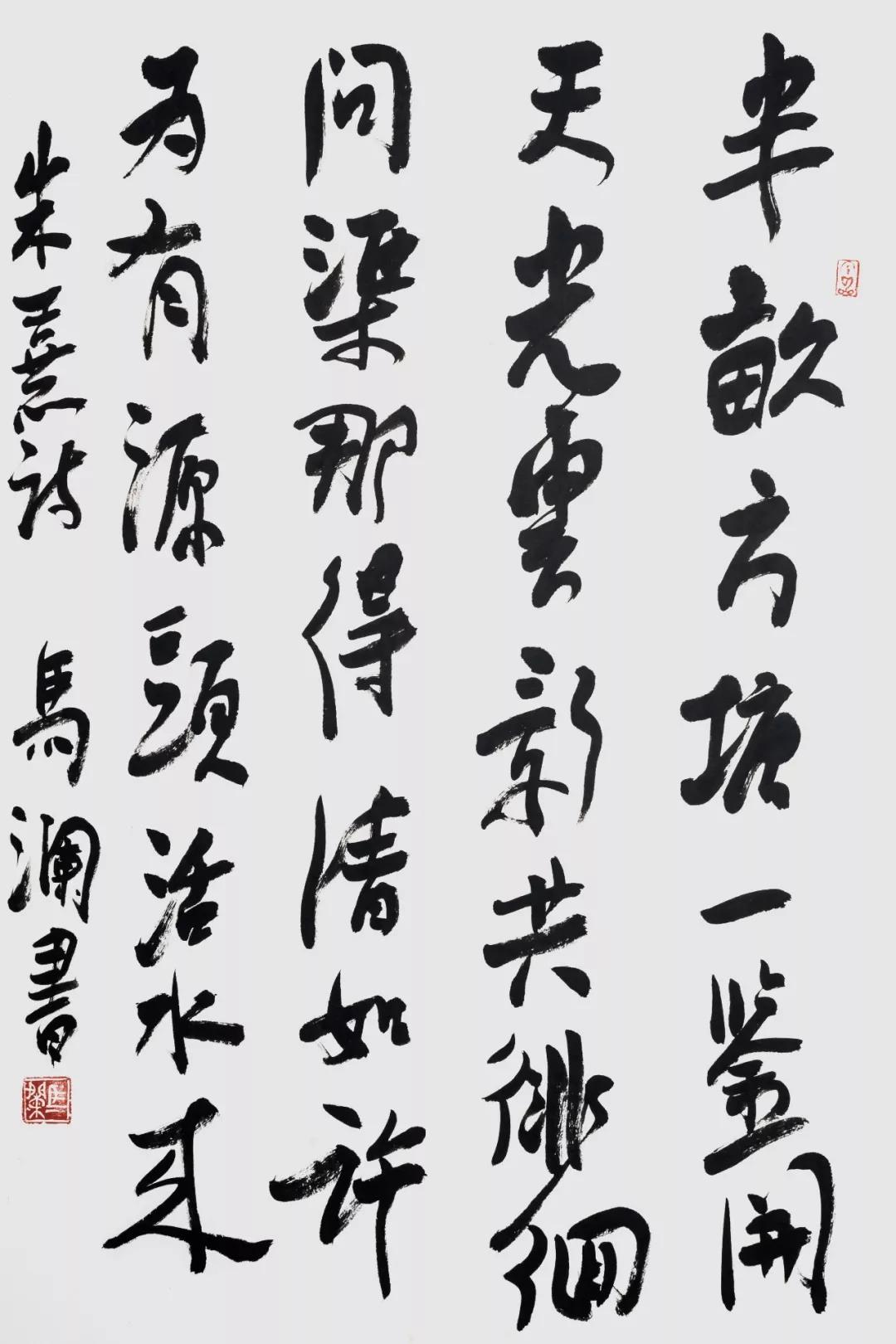

52x96cm 马澜的书法别具一格,她由碑入手,而后长时间的临习唐楷,精研魏晋﹑明清碑帖,互化互渗,渐融一体,逐渐形成了古拙、清雅、温婉、雄奇的艺术风格。其作品唯拙见古朴、唯清出雅意、唯温纳宽和,唯雄生豪情,字里行间充溢着灵动古朴之气,格调超然,气势天成。这看似不搭界的概括,却在马澜的作品中凸显。我以为这本身并不矛盾,因为艺术家之所以为艺术家,除了天赋之外,还在于他们从不会因痴迷前人的风格而完全失掉了自我,他们在博采众长的基础上,经过艺术和生活的双重历练之后,选择属于自己的艺术语言来抒发一己的胸臆与情志,风格也由此奠定。 书画同源。既是中国书画的独特之处,也是中国文化幽远深邃的内涵所在。经过近三十年的积淀,人到中年的马澜依然孜孜不倦,拜师吴悦石先生习画。因书法功底颇深厚,习画之初,下笔即能“以作书之法作画”,令人惊叹。 265x45cm 她喜爱八大、徐渭的作品,又颇受吴昌硕、齐白石等人的影响,将魏碑古拙、雄强的行笔和章法融入绘画,形成了笔力老辣、温婉中见雄奇的画风。她遵从古法,花卉叶片常以浓墨点出,疏密相间,富有变化,用色考究,浑然天成。她常常用魏晋的笔法写梅花,寥寥几笔,或浓或淡,便将梅花凌寒独放、洁身孤傲的风范淋漓尽致地表达出来。虽然从状物绘形的角度来看,她笔下的线条质感似乎不够丰富,但是从艺术的角度来看,正因为舍弃了“形”的羁绊,才步入了“意”的厅堂,从而形成直抒胸意、酣畅淋漓的“大写意”的表现形式。 不仅如此,她的画作构图简洁,布局新颖,不难看出书法的章法与布白。使得作品格调高古,出手不凡。因而,她所创作的花卉木石与人物,墨气氤氲之间看到的是力透纸背、恣肆纵横的生命激情,宛如她的书法,气势、意态、韵律之美,皆呈眼前。 68x68cm 马澜外表沉静和善,淡定温雅,内心却涌动着一股“一思尚存,此志不懈”的文人情怀,因而表现在艺术上有着豪情激扬的一面。作为女性,她有着丰富细腻的情感,又有着灵动婉转的一面。对于艺术家而言,无论选择哪种表现形式,作品所要表达的是艺术家的思想和内涵,离开了思想和内涵去谈艺术表现形式,犹如拨离出崇山峻岭中的岩石,缺少了脊梁,作品自然是立不住的。马澜是聪慧的,学艺之初就志向高远。她不会为书而书,也不会为画而画,而是将笔墨融入人生,将自己对人生的种种感悟和思考用笔墨极致地渲染和阐释,使得人生如笔墨,笔墨似人生。 “风送水声来枕畔,月移山影到窗前”,禅之微妙处处皆存,只在于用一双慧眼去发现,用一颗慧心去领悟。诗与书、画与禅,有着天然相通的觉性,能够在浮躁的当下保持一颗平常心,将困顿迷茫的人生用笔墨阐释的如行云流水般洒脱飘逸、灵动淡泊,放下与感恩、喜悦与自在、慈悲与智慧在作品中不经意的流露,交相生辉,愈发显现其灵魂的高贵与人格的超凡脱俗。 这便是我所认识的马澜,一个才华横溢、卓尔不群的女艺术家。

马澜作品欣赏

、

、

|